Introdução à Literatura

A palavra possui a função de comunicar e interagir, mas também serve para produzir literatura, ou seja, para produzir arte, despertar emoções e gerar efeitos estéticos. O estudo da literatura exige a assimilação de alguns de seus conceitos básicos dessa arte, mas também demanda um espírito livre e receptivo, preparado para a imaginação e a criatividade.

A literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, assim como a música, a pintura, a dança, a escultura e o teatro, entre outras. Da mesma forma que o material da escultura são as formas e os volumes, e o da pintura são as formas e as cores, a matéria-prima fundamental da literatura é a palavra. Por isso, a literatura é definida como a arte da palavra.

Como parte essencial da cultura, a literatura já adotou diversas formas de expressão, que variaram conforme o período histórico e o contexto de sua produção. Na Grécia Antiga e durante a Idade Média, por exemplo, sua transmissão era predominantemente oral, visto que um número muito reduzido de pessoas era alfabetizado. Nos tempos atuais, em que a cultura escrita é dominante, os textos literários são elaborados para serem lidos de forma silenciosa e individual. Contudo, paralelamente ao registro escrito da literatura em livros e revistas, existem outros meios que levam o texto literário ao seu público, como o CD, o audiolivro, o livro digital, a Internet e as inúmeras adaptações realizadas para o cinema e a TV.

O que é literatura?

Não há uma definição única e consensual para o termo “literatura”. Alguns especialistas preferem defini-la pelo que ela não é. De toda forma, para fins de reflexão, é possível ressaltar alguns aspectos relacionados ao texto literário, tanto do ponto de vista da linguagem quanto de seu papel social e cultural.

Em diversas épocas e contextos, a literatura se apresenta como uma das possíveis formas artísticas de expressão e manifestação do pensamento humano. O ser humano encontrou, através da literatura, variados modos de apresentar diferentes percepções sobre a realidade. Até em sociedades consideradas mais primitivas, observa-se como a linguagem foi trabalhada de maneira mais artística, resultando em uma tradição literária oral, com narrativas que, com o tempo, deram origem ao conto, à fábula, ao mito e a outros gêneros textuais.

Entretanto, a literatura nem sempre foi compreendida como um trabalho de elaboração artística da linguagem. É interessante observar as mudanças de significado que a palavra “literatura” sofreu ao longo da história. Primeiramente, ela era usada para designar o ensino do alfabeto ou aquilo que hoje conhecemos como “gramática”. Mais tarde, seu significado se ampliou, passando a denominar toda e qualquer produção escrita, sem distinção de área de conhecimento, o que explica o surgimento de expressões como “literatura médica” ou “literatura científica”.

Hoje, embora ainda seja de difícil conceituação, a literatura tende a ser percebida como uma manifestação artística que tem a palavra como seu pilar central. Nesse sentido, independentemente do gênero, do período em que a obra foi criada ou de suas condições de recepção, fica claro que não se pode conceber a literatura sem considerar a importância do trabalho com a linguagem efetuado pelo escritor.

A NATUREZA DA LINGUAGEM LITERÁRIA

Você provavelmente já teve contato com múltiplos tipos de textos literários, como contos, poemas, romances, peças de teatro, novelas e crônicas. Da mesma forma, já interagiu com textos não literários, como notícias, cartas comerciais, receitas e manuais de instrução. Mas, no fim das contas, o que define um texto como literário? O que o diferencia de um texto não literário?

A comunicação pode ser mais ou menos direta, dependendo de como a língua é usada. É mais direta quando as palavras são usadas em seu sentido cotidiano, compartilhado pela maioria da comunidade do falante. Já é menos direta quando as palavras são organizadas para criar um novo sentido, resultante da recriação da realidade ou da tradução artística de uma percepção, ampliando o potencial de significação da língua.

Ao escrever ou falar, podemos querer que nosso texto seja o menos ambíguo possível, sem duplo sentido. Nossa intenção pode ser simplesmente informar ou expressar um sentimento, sem que seja interpretado de várias maneiras ou evoque outras ideias ou sentimentos. Quando esse é o objetivo, usamos as palavras em seu sentido denotativo, o mais imediato e literal. Exemplos de textos com esse objetivo são notícias, reportagens, textos didáticos, bulas de medicamentos e atas de reuniões, que visam compartilhar informações de forma direta. Esses textos são chamados de não literários.

Por outro lado, os textos literários são caracterizados pela multiplicidade de sentidos. O uso incomum da língua, a imaginação na criação de enredos inesperados, a recriação de diversas experiências e a composição de um universo ficcional com situações que não correspondem à vida cotidiana expressam a capacidade humana de atribuir novos significados à realidade.

A LITERATURA E SUAS FUNÇÕES

A literatura tem o poder de produzir diversos efeitos, tanto nos indivíduos quanto na sociedade. Ao lermos obras distintas de autores variados, podemos perceber nelas elementos em comum que, de certa forma, nos permitem classificá-las juntas. Esse processo nos conduz às chamadas funções da literatura.

Vamos agora examinar algumas dessas funções. É crucial ressaltar, no entanto, que elas representam apenas um recorte analítico na tentativa de compreender as manifestações literárias, não sendo, portanto, suficientes para englobar toda a produção literária existente no mundo.

1. Função social

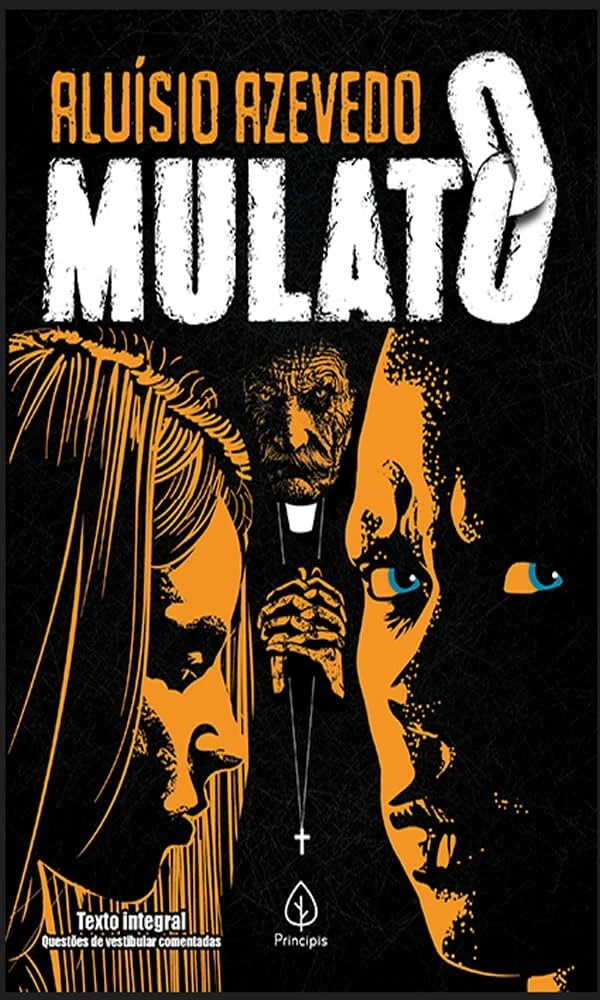

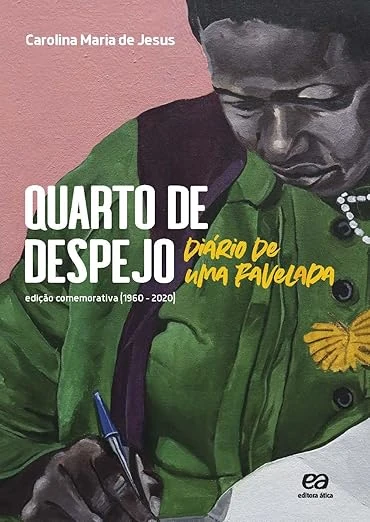

O texto literário, compreendido como fruto de sua época e história, pode conter as dinâmicas da sociedade, seus medos, seus ideais. A sociedade é um palco de tensões e conflitos, e a literatura, por estar inserida nesse contexto, expressa através da linguagem verbal (que é, ela mesma, uma produção social) os movimentos que compõem essa sociedade. Desse modo, a arte literária pode levar à ampliação de nossas percepções e ideias sobre o mundo em que vivemos.

O escritor, assim como o leitor, que se posiciona do outro lado da obra de arte, também projeta suas visões de mundo na escrita e na leitura, de forma que suas experiências pessoais se combinam com os elementos estéticos e formais do texto, possibilitando a união entre objetividade histórica e subjetividade criativa.

A função social é, assim, caracterizada pelo engajamento de um autor com sua realidade, através da voz de um eu lírico ou de um narrador. Em muitos casos, a literatura pode também servir como um instrumento de denúncia do real. Nesse aspecto, encontramos textos que afirmam o compromisso do sujeito em iluminar as atrocidades e injustiças de um determinado tempo e espaço.

Segundo o escritor Guimarães Rosa, literatura é feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano. Isso indica que a literatura, entre outras coisas, é também a manifestação das emoções e reflexões do ser humano.

2. Função evasiva

A função evasiva é marcada pelo sentimento de fuga de um sujeito em relação a uma realidade específica. Esse sujeito, que pode ser tanto o eu lírico de um poema quanto a personagem de uma obra em prosa, busca escapar (evadir-se) do contexto em que se encontra, geralmente movido por uma insatisfação. Em diversos textos, essa função se manifesta seja pela criação de uma realidade fantástica e fabulosa, seja pelo retorno a um passado que se mostra diferente do presente de descontentamento. Além disso, pode se concretizar pela projeção de um cenário futuro ou até pelo desejo de encontrar a morte, como se pode ver no poema “Se eu morresse amanhã!”, do poeta Álvares de Azevedo.

3. Função cognitiva

Nesta função, o texto literário se dedica à exposição de um conhecimento que transcende o conteúdo da própria obra, pois ele dialoga com outros elementos da cultura e do saber humano. Percebe-se que a literatura, ao se conectar com o real, mobiliza uma série de conhecimentos que podem ser assimilados pelo leitor em seu contato com o texto. Contudo, não se trata de usar a literatura como uma ferramenta, pois ela geralmente resiste a abordagens excessivamente didáticas. A transmissão de conhecimentos, que caracteriza a função cognitiva, ocorre a partir da interação entre o leitor — que precisa ativar os sentidos do texto — e aquilo que a obra literária oferece. Desse modo, a função cognitiva promove a circulação de saberes que vão além do próprio texto.

O conto “A cartomante”, de Machado de Assis, exemplifica de forma clara a função cognitiva da literatura. Nele, o narrador faz referência à peça Hamlet, de William Shakespeare, para introduzir a reflexão, recorrente no pensamento ocidental, sobre como o entendimento humano é limitado perante a grandiosidade e os mistérios do mundo. Essa mobilização de um saber que ultrapassa os limites do próprio texto é o que caracteriza a função cognitiva.

4. Função lúdica

O termo “lúdico” refere-se ao que possui um caráter de jogo e divertimento. Nesse sentido, uma obra literária lúdica se distingue pela manifestação do humor ou pela associação incomum de arranjos sonoros e visuais. Seu propósito pode ser o entretenimento direto do leitor ou um maior experimentalismo com a linguagem. Essa função pode aparecer em breves passagens humorísticas ou estar presente de forma mais ampla no conteúdo e na maneira como a linguagem é trabalhada.

5. Função catártica

Para os gregos, a arte possuía também outras duas funções: a hedonística e a catártica. Conforme a visão hedônica (hedon = prazer), a arte deveria proporcionar prazer através do retrato do belo. E, para eles, a beleza na arte estava na semelhança entre a obra e a verdade ou a natureza.

A função catártica é, talvez, a mais prestigiosa da literatura. Ela remete à palavra “catarse”, que, no campo da Medicina, como explica o crítico literário Massaud Moisés, designava “a eliminação dos humores corporais maléficos para reestabelecer o equilíbrio próprio da saúde”. A concepção catártica deriva do papel que as tragédias tinham no mundo grego. Aristóteles, o primeiro teórico a definir a tragédia, a conceitua a partir de dois elementos: a mimese, ou imitação da palavra e do gesto, que para ser eficaz deveria despertar no público os sentimentos de terror e piedade; e a catarse, o efeito moral e purificador que resultava no alívio desses sentimentos. Com finais que geralmente culminavam em envenenamentos, assassinatos e suicídios, as tragédias aliviavam as tensões e os conflitos da sociedade grega. Ou seja, foi Aristóteles quem tomou emprestado o termo “catártico” para nomear uma qualidade essencial da tragédia, que, ao expor o terror e a piedade, teria como consequência a purificação desses sentimentos.

Em outras palavras, a função catártica é responsável tanto por representar, nos textos, uma forte carga emocional, quanto por ter o potencial de acionar essa mesma sensação nos leitores — o que, claro, varia conforme a subjetividade de cada indivíduo.

Atualmente, esses conceitos de mimese e catarse desapareceram, mas a arte ainda desempenha o papel de proporcionar prazer e fruição estética e de aliviar as tensões da alma humana. Ou, na concepção do teórico russo Chklovski, ela tem o papel de provocar um estranhamento em relação à realidade, como se nos“desautomatizássemos” e passássemos a ver o mundo com outros olhos.